2026年(令和8年)は六十干支における「丙の午年」になります。

丙午の年に出産を控えることがありましたが、どのような意味なのでしょうか。

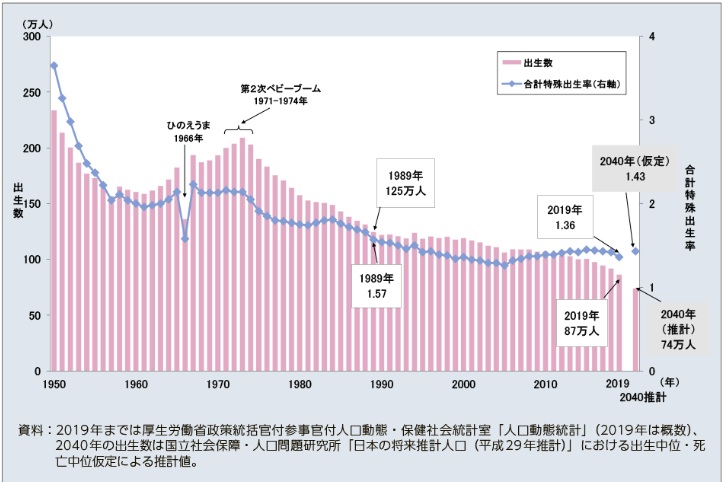

出生数の落ち込み

皆さんもテレビ番組などで近年の出生数推移をご覧になったことがあると思いますが、60年前の1966年に日本の出生数が奇妙に落ち込んでいます。

この1966年昭和41年が「丙午」の年です。なぜこんなに落ち込んでいるのか不思議ではありませんか?

1966年の更に60年前、1906年明治39年の丙午も前年に対して7~10%ほど出生数が下がったといわれています。

これは丙午に生まれた女性は、「気性が激しく夫の寿命を縮める」という迷信が原因といわれています。

江戸時代、井原西鶴の「好色五人女」の題材にもなった放火事件の召し人である「八百屋お七」が丙午の生まれであったため妙に信憑性が高まったためらしいのです。

因みにお七は、天和の大火(1683年)で被災し家を失い一家で檀那寺へ避難します。その後、店は再建されますが避難先の檀那寺で恋をした寺小姓と再会するために放火事件を起こしたとして刑死しています。

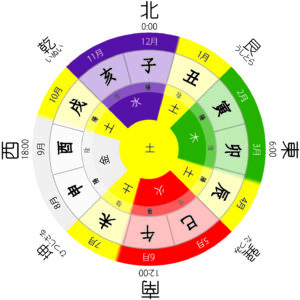

五行における丙午

まずは丙です。五行説によると丙は「火の兄」とされていますね。

次いで午です。午も火の要素になります。

つまり、丙も午も火。重複して火の要素が強い年になります。

火の要素は他の木、土、金、水より影響が出やすい要素といわれております。占いなどでは勢いがある、負けず嫌い、信念が強いといわれる一方、執着、怖さも兼ね揃えるという一面があります。(因みに「丁巳」も同様に火が重複しますが、こちらはお咎めなしです。フシギ。)

丙午生まれの人は気が強い、強すぎるといった印象を与えてしまいますね。

人への五行の配当は年だけにあらず

丙午の年まわりが火の要素が強すぎというのは解りました。会社の人事採用の先輩に聞いた話ですが、「その年その年の内定者はなんとなく共通する傾向がある」なんていうこともあったりするので同じ年生まれの人にはなにかしら似たような気性があるのかもしれません。

ところで五行の配当を人に当てはめるには、その人の生まれた年、月、日、時間、場所の情報が必要です。年だけでは足りません。

当店HPにある 自分で五行の要素をしらべる のページをご覧ください。

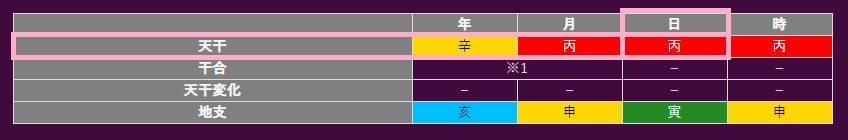

これは私の五行の配当表になりますが、年回りは「辛亥」で(何歳だかバレちゃいますね)土と水なのに、肝心の「天干」と「日」が合わさる部分は「丙」つまり「火」の要素になっています。私の五行の配当は「火」ということになります。

人への五行の配当を充てはめるに重要なことは「天干」と「日」が合わさる部分の要素であり、年ではありません。

丙午うまれの方が五行の配当を調べると、年の列にある「天干」「地支」が火の要素になるだけです。重要な「天干」と「日」の合わさる部分がどの要素になるのかは、これから生まれるのだから「未定」ということです。

単純な話、丙午の生まれだからといって五行の配当が「火」になるとは限らないわけです。年だけの五行の要素では人の性質は左右されないということになります。

陰陽五行説の故郷では

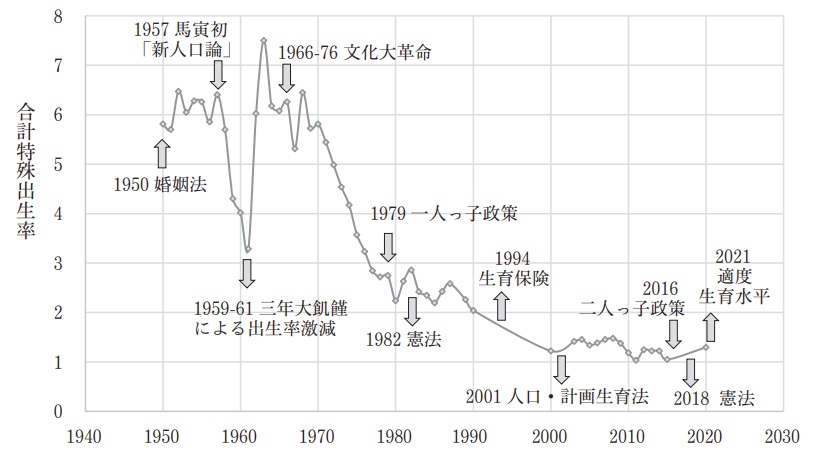

陰陽五行説は現在の中国の地で生まれました。その現代中国では丙午の年回りと出生数に関係はあるのでしょうか?

政治的要因で出生数の落ち込みはありますが、丙午の1966年については前年より若干増えており、五行要素との因果関係はないといえるのではないでしょうか。

丙午に出産を控える習慣は日本だけの特殊傾向だといえそうです。

1966年丙午生まれの女性有名人

ここまで、陰陽五行説に沿って丙午を考察してみましたが、実際に丙午生まれの有名人をネット検索してみました。

- 財前直見さん

- 三田寛子さん

- 小泉今日子さん

- 川上麻衣子さん

- RICACOさん

- 松本明子さん

- 広瀬香美さん

- 益子直美さん

- 森尾由美さん

- 君島十和子さん

- 鈴木保奈美さん

丙午生まれだからといって結婚できないわけでもありませんし、夫を苦しめているわけでもなさそうです。(実際にご家庭を知っているわけではないので個人的な見解です。)

ほんの一例ですが、皆さん主義主張はしっかりされていて周囲に好影響を与えながら素敵な人生を歩んでいる方々に見受けられますね。

まとめ

丙午の1966年はカラーテレビの本格放送が始まった年になります。一般家庭でのテレビの普及率は2割ほど。そのうち白黒テレビが94.%でカラーテレビは0.3%しかありません。

以下は無用のことながら個人的想像です。

妊娠出産の準備段階であった1965年-1966年は想像するにラジオ全盛の時代だったのではないでしょうか。ラジオでうっかり確認もせずに丙午は「火」の年だから気をつけろ、60年前も出生数が減りました、八百屋お七もそうだったなど口を滑らせたのなら、人々が信じてもしかたがありません。それはおそらくは未確認情報の一部ホント一部がウソの質の悪い、いまでいうフェイクニュースだったであろうと思われます。

また、当時の時代背景に「婚姻が女性の幸せ」につながる唯一の道のような社会的観念があったために「生まれた娘に結婚相手が見つからなくなるかも」「娘が幸せになれないかも」という親御さんからの強い逼迫感が、丙午を極度に怖れた要因といえそうです。今はそんな考え自体が通じませんね。

丙午だからといって出産について恐れることは全くないのではないでしょうか。

もし、赤ちゃんの五行の要素をしらべてもらって丙午に更に「火」の要素が重複したならば、命名旗・名前旗は「土」の要素である茶系黄色系や「金」の要素である白地の旗地で中和してみてください。

「火」の要素である赤系ですと「火」の要素が重複しすぎて陽の気が高まりすぎてかえって陰になってしまいます。

「木」の要素である緑系ですと相生の関係で火の勢いが増してしまいます。本来は相生の関係はとても良い関係にありますがこの場合は強くなりすぎます。

「水」の要素である黒色青系ですと「火」を消してしまう相剋の関係で宜しくありません。

ただ、あくまでも陰陽五行説に沿った考えであることをお忘れなく。何かの思想に縛られる必要はないのです。参考にとどめていただければよいと思います。